Architektin Zaiga Gaile über die Geschichte und Vision des Wagner-Theatersaals

Das neue Jahr markiert das zweite Jahr der Bauarbeiten am Restaurierungsprojekt des Wagner-Hauses. Unter der Leitung des geotechnischen Ingenieurunternehmens „Keller“ wird weiterhin an der Verstärkung der Gebäudefundamente gearbeitet. Diesmal jedoch möchte die Richard-Wagner-Gesellschaft Riga (RRVB) einen Einblick in die Geschichte und die Restaurierungsvision des Theatersaals geben.

Viele sind überrascht zu erfahren, dass sich unter dem Raum, der allgemein als Wagner- oder Musse-Saal bekannt ist, einst ein ganzes Theater mit Parkett und zwei Balkonen befand. Hier arbeitete der junge Komponist Richard Wagner zwischen 1837 und 1839. Nach der Restaurierung des Gebäudes wird die Öffentlichkeit nicht nur Zugang zum bekannten Kammermusiksaal haben, sondern auch zum neu restaurierten Opernsaal mit 500 Sitzplätzen – dem Wagner-Theater. Die Projektarchitektin Zaiga Gaile gibt weitere Details zur Geschichte und Restaurierung dieses Saals:

„Vor den Weihnachtsferien haben wir das Innenraumprojekt für den Hauptsaal des Theaters – den Großen Saal – abgeschlossen. Ein kurzer historischer Überblick: Der Theatersaal der Stadt Riga wurde 1782 erbaut. Das ursprüngliche Projekt des Architekten Christoph Haberland ist nicht erhalten geblieben; es gibt nur fragmentarische und widersprüchliche Beschreibungen. Wir haben jedoch die Hoffnung nicht aufgegeben, das Originalprojekt in den Archiven von St. Petersburg zu finden, da der Erbauer des Theaters, Baron Otto Hermann von Vietinghoff-Scheel, seine letzten Jahre im zaristischen Russland in einer hohen Position verbrachte, die mit dem heutigen Gesundheitsminister vergleichbar ist. Der Baron baute dort auch eine prächtige Residenz und verstarb 1792. Aufgrund der aktuellen Kriegssituation sind Russlands umfangreiche Archive verständlicherweise nicht zugänglich.

Eine langjährige Legende besagt, dass der Theatersaal in einem alten Lagerhaus untergebracht war. Doch als wir die Putzschichten von den Wänden entfernten, entdeckten wir Ziegelmauerwerk mit rhythmisch angeordneten, bogenförmigen Fensteröffnungen an beiden Seitenfassaden des Saals. Bemerkenswerterweise wurde ein originales, zugemauertes Fenster in gutem Zustand gefunden, das im restaurierten Gebäude präsentiert wird. Wenn dies ein ursprüngliches Lagerhaus war, warum hatte es so viele Fenster? Der Projektforscher, Architekt Ilmārs Dirveiks, stellt die Hypothese auf, dass es gar kein Lagerhaus gab – der ursprüngliche Saal wurde neu gebaut, mit beleuchteten Seitengalerien, die zu den drei Ebenen des Theaters führten, ähnlich wie in der Lettischen Nationaloper. Falls dies zutrifft, war der Saal schmal und beengt, was es schwer macht, den historischen Berichten zu glauben, dass er 500 Zuschauer aufnehmen konnte. Viele Quellen beschreiben jedoch schlechte Bedingungen – mangelnde Luft, unangenehme Gerüche und kalte Temperaturen auf der Bühne, wodurch Sänger oft erkältet waren. Interessanterweise gibt es große bogenförmige Öffnungen an der Rückseite der Bühne, die darauf hindeuten, dass Kulissen von hinten angeliefert wurden und Künstler von dort eintraten, möglicherweise aus einem benachbarten Gebäude.

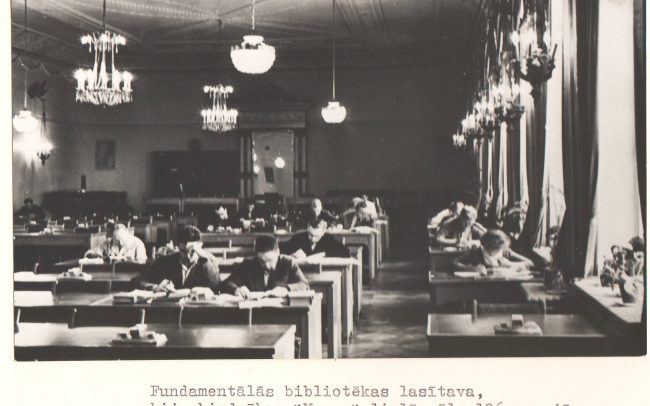

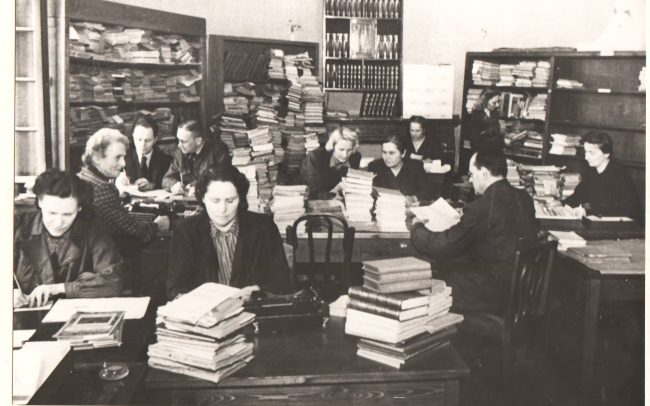

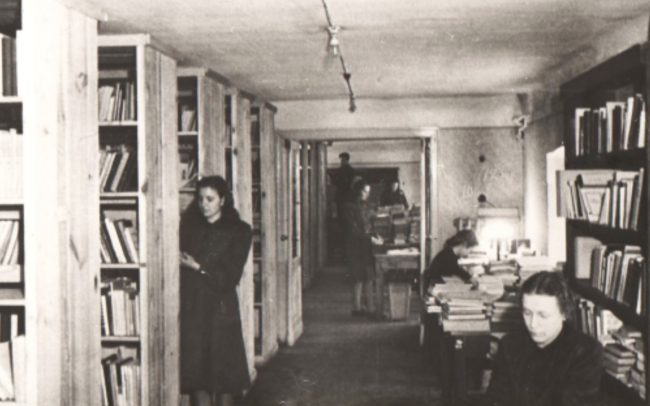

Der Saal wurde 1837, kurz vor Richard Wagners Einladung als Kapellmeister, umgebaut. Ein Programm aus dieser Zeit mit einem schematischen Plan des Saals ist erhalten geblieben, das ein Parkett mit Logen und zwei Balkonen zeigt. Beim Freilegen der Wände wurden die Abdruckspuren der Balkongeschosse deutlich sichtbar. Es ist erwähnenswert, dass gegen Ende des 19. Jahrhunderts zwei zusätzliche Zwischengeschosse in den Saal eingebaut wurden, als das Theater aufhörte zu existieren. Die Theatertruppe zog in die Lettische Nationaloper um, und das Gebäude wurde von der Gesellschaft „Musse“ verwaltet, die weiterhin Konzerte, Bälle und andere kulturelle Veranstaltungen organisierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg, zog die Fundamentale Bibliothek der Lettischen SSR Akademie der Wissenschaften (heute Akademische Bibliothek der Universität Lettlands) in das Gebäude ein und verwandelte die drei Ebenen des Theaters in ein Buchlager. Ein bemerkenswertes Bild – ein Opernsaal voller Bücher! Vor dem Krieg befand sich die Stadtbibliothek im Rathaus. Als es abbrannte, fand Jānis Straubergs das verlassene Wagner-Haus in der Nähe. Er rettete so viele Bücher wie möglich und transportierte sie mit Karren und Schubkarren. Frauen übernahmen diese Aufgabe, da die Männer im Krieg waren. Die Ruinen des Rathauses waren bewacht und unzugänglich, doch Straubergs arrangierte heimlich den Zugang zum Gebäude. Die gesamte Sammlung seltener Bücher der Akademischen Bibliothek, einschließlich der gebundenen Bände der ersten Theaterplakate Rigas, stammt aus diesen geretteten Büchern. Der Musse-Saal (im dritten Stock) diente zunächst als großer Lesesaal, wurde später jedoch von den Kommunisten in einen Konferenzraum umgewandelt, mit einer weißen Gipsbüste von Lenin am einen Ende und einer von Stalin am anderen. Die Fundamentale Bibliothek bestand 40 Jahre lang, bis der Wagner-Saal als Konzertsaal für Kammermusikaufführungen wiederhergestellt wurde.

Das Konzept des restaurierten Opernsaals zielt darauf ab, das ursprüngliche Erscheinungsbild des Saals so weit wie möglich innerhalb der bestehenden Parameter wiederherzustellen – mit Parkett, Logen und zwei Balkonen. Historische Dokumente beschreiben Stühle mit grünem Stoff im Parkett und rotem Stoff auf den Balkonen, wobei die Logenwände mit passendem Stoff bespannt waren. Der Saal strebt nach Licht, mit einer riesigen illusionären Deckenöffnung zum Himmel – etwas, das in keinem anderen Theater weltweit zu finden ist, wo normalerweise große Kristalllüster über dem Publikum hängen. Der Saal wird über Holzböden und -stufen, Wandpaneele, Säulen und Balkongeländer verfügen. Die Wände werden mit rotem, ornamentalem Stoff bespannt, basierend auf Tapetenfragmenten, die im Musse-Saal (Wagner-Saal) entdeckt wurden.“

Die Restaurierung des Wagner-Theaters wird mehrere bedeutende Vorteile bringen, nicht nur die Vielfalt und Zugänglichkeit kultureller Veranstaltungen für die lettische Bevölkerung erhöhen, sondern auch Rigas und Lettlands Ruf als Kulturzentrum und seine Verbindung zu Richard Wagner stärken, der von 1837 bis 1839 als Kapellmeister in diesem Haus tätig war. Das Projekt plant nicht nur die Restaurierung des Gebäudes und des Theatersaals, sondern auch die Einrichtung von Meisterklassen und ein Richard-Wagner-Museum. Das Haus wird Wagners Vision „GesamtkunstWerk21“ verwirklichen – ein Inkubator für alle Kunstformen, der zu einem internationalen Zentrum für junge Künstler des 21. Jahrhunderts werden soll.